la Crise dépassée ou Douze ans après

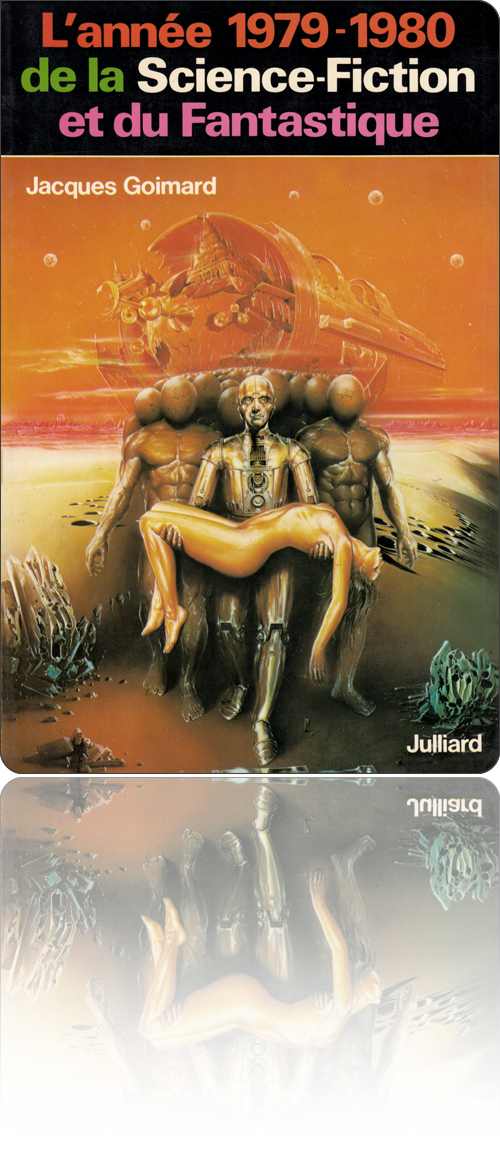

au sommaire de l'Année 1979-1980 de la Science-Fiction et du Fantastique, 1980

À Dominique Warfa dont la lettre demeurée sans réponse a déclenché ces réflexions.

Il y a plus de douze ans, en septembre 1967, Fiction publiait "Pourquoi y a-t-il une crise de la Science-Fiction française ?", un article où je tentais d'énumérer et d'expliquer les aspects et les facteurs de la crise qui semblait alors paralyser la Science-Fiction française. Cette crise, liée à la raréfaction des débouchés pour les auteurs français, durait déjà depuis plusieurs années et allait même s'aggravant. J'ai, plus récemment, réexposé ses circonstances dans ma préface à l'anthologie En un autre pays (Seghers, 1976). Jacques Goimard a eu l'occasion d'y revenir dans sa préface à l'anthologie suivante, Ce qui vient des profondeurs (Seghers, 1977). Sauf sur des points tout à fait mineurs et sujets à appréciation personnelle, nos conclusions ne diffèrent guère.

Il semble que cette réflexion entamée il y a si longtemps et n'ayant à l'époque rencontré presque aucun écho ait fini par faire son chemin puisque mon article ancien nourrirait un débat entre auteurs à l'instigation de Dominique Warfa qui envisagea d'organiser un colloque à ce sujet. Il est donc peut-être souhaitable d'examiner à nouveau ce vieux texte et de ne pas feindre de le considérer comme d'actualité. En effet, entre 1967 et 1979, la situation a considérablement changé et une grande partie des arguments évoqués dans mon article n'ont plus aucune actualité.

Il n'y a plus de crise de la SF française

Deux propositions essentielles de mon texte de 1967 sont devenues complètement caduques. La première peut être résumée ainsi : il n'y a pas, ou il n'y a guère, de débouchés pour la production française. Quant à la seconde, on peut la réénoncer de la sorte : pour la raison susdite et aussi par la faute des conditions faites aux auteurs, il n'y a pas en France d'écrivain professionnel de SF à l'exception, et encore, de ceux qui acceptent les limitations imposées par la collection "Anticipation" du Fleuve noir.

Il doit être évident même à l'observateur le moins attentif qu'aucune de ces deux propositions n'est plus valide aujourd'hui et cela depuis déjà de nombreuses années. L'ouvrage collectif dirigé par Jacques Goimard, l'Année 1978-1979 de la Science-Fiction et du Fantastique (Julliard, 1979) reflète très fidèlement ce nouvel état des choses. Il existe désormais entre trente et quarante collections. La plupart d'entre elles publient régulièrement ou au moins épisodiquement des ouvrages français de tous les niveaux de qualité concevables. Goimard relève qu'il s'est publié en 1978 plus de SF française que de SF anglo-saxonne et précise encore que sur 363 titres recensés, environ 120 sont dus à des auteurs nationaux sans tenir compte du Fantastique et de la production spécifiquement destinée aux enfants et aux adolescents. Il note également qu'une douzaine d'auteurs vivent désormais de leur plume et rappelle qu'en 1977, Philippe Curval a obtenu le prix Apollo, jusque-là réservé aux Anglo-Saxons, pour son roman Cette chère Humanité. J'ajouterai que cette année-là comme les précédentes et comme en 1979, un nombre considérable d'ouvrages français ont été traduits en diverses langues et publiés notamment aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

Cette situation favorable s'est confirmée en 1979. Jamais les auteurs français n'ont disposé d'autant de débouchés et de débouchés aussi diversifiés. Trois revues au moins, Fiction, Univers et Alerte ! se sont disputé leurs textes. Plusieurs anthologies dont celles de Bernard Blanc et de Philippe Curval ont libéralement accueilli les débutants.

Il serait souhaitable que des séries statistiques fiables illustrent cette évolution sur plusieurs années comme le fait pour la Science-Fiction anglo-saxonne dans un très grand détail la revue américaine Locus. Mais même si l'on corrige dans un sens moins optimiste le relevé de Jacques Goimard en faisant ressortir qu'un assez grand nombre d'ouvrages publiés en 1977 et en 1978 ont été en fait des rééditions, en particulier d'œuvres anciennes initialement publiées au Fleuve noir, il reste qu'une bonne centaine de titres français inédits ont été proposés ces deux dernières années au public, sans compter la production absorbée par les revues.

On peut même avancer que l'abondance des débouchés a dépassé la production au point que plusieurs éditeurs dont je suis n'ont pas trouvé à publier autant de livres qu'ils l'auraient souhaité. Du vivant de Futurs, qui, incidemment, n'a pas disparu faute de public mais pour des raisons qui n'avaient pas grand-chose à voir avec la revue, nous nous sommes trouvés plusieurs fois, malgré les efforts de Philippe Curval, au bord du manque. Quand il faut relancer des auteurs pour obtenir des textes, la situation ne peut être considérée comme leur étant défavorable.

Dans ce contexte, les conditions matérielles faites aux auteurs n'ont plus, dans l'ensemble, rien à voir avec celles qui leur étaient imposées au cours de la décennie précédente. Elles sont désormais tout à fait comparables à celles qui sont pratiquées dans des conditions équivalentes aux États-Unis et parfois même plus favorables. Je crois pouvoir affirmer qu'elles sont bien meilleures dans le domaine de la SF, notamment quant au niveau des avances, que dans celui, plus incertain, de la littérature générale. La clause du droit de préférence, justement contestée par les auteurs, est partout en recul et tout écrivain, même débutant, doit savoir qu'il peut en exiger la suppression si elle figure dans son contrat. Dans le même temps, les adaptations radiophoniques se sont multipliées même si la télévision est encore restée une forteresse quasi-imprenable.

L'ouverture que j'escomptais en 1967 du côté des revues non spécialisées ne s'est pas véritablement produite. Mais c'est qu'elles ne publient pas du tout de nouvelles.(1)

Bien entendu, cette situation d'ensemble favorable ne signifie pas que tous les textes soumis à des revues ou à des éditeurs ont été publiés. Bien entendu, les postulants déçus et peut-être déconfits sont plus nombreux que les auteurs publiés. Mais on ne voit pas qu'il puisse en aller autrement à la fois pour des raisons de quantité et de qualité. J'estime à environ un pour cent la proportion de textes proposés finalement publiés, en précisant bien que cette proportion n'a qu'une valeur intuitive et non statistique. Mais je crois pouvoir affirmer avec sérénité qu'aucun texte marquant ou même seulement acceptable ne s'est trouvé écarté de la compétition. Certains manuscrits ont dû être remaniés et proposés à plusieurs éditeurs avant de paraître. Rien là que de normal. Il m'est personnellement arrivé de réorienter vers un autre éditeur, parfois en dehors du domaine, et avec succès, tel livre qui ne me paraissait pas pouvoir entrer dans les collections que je dirige. Je ne doute pas que d'autres en aient fait autant. Et parmi les auteurs jusqu'ici toujours refusés, il s'en trouve certainement qui ne sont pas encore “au point” mais qui feront leur chemin. Reste que, comme dans le reste de l'édition, la grande majorité des manuscrits reçus est d'une affligeante médiocrité, et que c'est une tâche parfois pénible que de les lire.

Je sais fort bien que ce disant je ne convaincrai pas tout le monde et que l'auteur “refusé” admet difficilement la pertinence du point de vue du ou des éditeurs pressentis. C'est ainsi qu'il en vient parfois à s'auto-éditer (le moindre mal) ou à se faire éditer à compte d'auteur (perte assurée). Prêtant à l'éditeur une omnipotence qui conférerait à ses décisions le sceau de l'arbitraire, il refuse de voir que l'éditeur est en réalité un médiateur, et qu'il partage ce rôle de médiation entre l'auteur (ou plutôt le texte) et son audience éventuelle avec deux autres professions au moins, la librairie et la critique. Je reviendrai sur ce point. Éditeur, c'est choisir en étant le premier lecteur. Je ne me fais pas trop d'illusions sur le sort réservé à ce truisme depuis que je me suis vu tranquillement asséner à Metz, je crois, lors d'une table ronde, qu'il fallait tout éditer. Vaste programme comme aurait dit de Gaulle alors que quelqu'un criait sur son passage : « Mort aux cons ! ». Outre que les forêts de l'Amazonie n'y suffiraient pas, le sort dès aujourd'hui réservé à une grande partie des livres publiés indique assez que le filtre imposé par l'édition à la production écrite n'est désormais plus assez sélectif. Je ne souhaite du reste pas qu'il le devienne davantage. Mais je crois que tout le problème réside dans les conditions dans lesquelles la médiation dont j'ai parlé s'exerce et qu'elles sont aujourd'hui plutôt bonnes.

Dominique Warfa reproduit dans la note déjà citée un extrait caractéristique d'une lettre de Jacques Boireau qui paraît aller dans le sens de ce que j'écrivais en 1967 :

« J'aimerais que l'acte d'écrire ne soit plus simplement considéré comme un simple divertissement de désœuvré. C'est un travail avec toutes les tares et dignités que cela comporte… Je ne compte pas les envois sans réponse pendant des mois (sinon pas de réponse du tout), comme tout un chacun je suppose… Et pourtant, il me semble, la SF est peut-être moins soumise à une sorte d'“establishment” que ce qu'on appelle la littérature générale. »

Quant à la dernière phrase, Jacques Boireau a sans doute raison. La SF est bien le lieu d'une ouverture. Quant à la précédente, relativement, il me surprend. Certes, les directeurs de collection et les lecteurs n'ont que deux yeux et l'attente peut être parfois longue. Dans les maisons sérieuses, elle n'excède jamais deux mois(2) et est le plus souvent bien plus courte. J'ajouterai même qu'un long délai est parfois bon signe ; le signe d'une hésitation. Le premier tri est vite fait. C'est après que les choses se corsent.

Mais c'est sa première proposition qui, à mes yeux, fait problème parce qu'il a à la fois tort et raison. L'acte d'écrire est en effet d'abord un acte solitaire, un investissement narcissique, et par conséquent un “divertissement”, si difficile, si pénible même qu'il soit parfois. J'en sais quelque chose. À ce stade, qui est celui de tout débutant au moins, ce n'est pas un travail au sens habituel du terme. Il n'a été sollicité ou commandé par personne, et son auteur en assume seul les tares et les dignités. Il existe plusieurs dizaines de milliers d'écrivains “amateurs” en France et je ne vois pas au nom de quel souci on leur assurerait a priori un dédommagement quelconque. Ou alors tout acte ludique devrait être rémunéré, ce qui soulève quelques difficultés économiques. La rémunération d'un travail résulte d'un échange et à ce stade, il n'y a pas d'échange. Le texte n'a pas de valeur marchande mais il n'a pas non plus de valeur d'usage.

Par contre, lorsque ce texte est entré dans l'appareil de médiation auteur-public, alors il devient le produit d'un travail et l'artiste peut et doit être considéré comme un travailleur et peut et doit obtenir une rémunération convenable qui lui est en dernière instance versée par le lecteur. Il est assez curieux à cet égard, mais à peine surprenant, que les tenants du tout publier dont je parlais plus haut soient aussi les revendicateurs du livre gratuit voire les défenseurs du vol à l'étalage.

Il y a beaucoup à dire et à faire sur le problème de la rémunération de l'écrivain une fois publié et en quelque sorte consacré par des lecteurs. Ce n'est pas le lieu d'en débattre ici, d'autant que je compte à la demande de Raymond Milési écrire un jour pour Mouvance quelque chose sur l'économie de l'édition. Mais j'en dirai tout de même que la solution me paraît se trouver au moins autant, sinon bien davantage dans une redistribution entre auteurs, certes quelque peu utopique, que dans une transformation des relations éditeurs-auteurs. En effet aucune profession — je dis bien aucune — ne connaît pareil écart de revenus. Pour un livre publié de dimension courante, la variation peut aller au moins de 1 (un) à 1 000 (mille) puisque certains auteurs encaissent plus d'un million de francs par an tandis que d'autres, au bas de l'échelle, se “contentent” de mille francs. Faut-il préciser que notre domaine ne connaît pas, et de loin, de tels écarts et que la variation me paraît, plus raisonnablement, comprise entre un et dix ou peut-être vingt. Mais cette raison-là ne résulte que de l'effectif limité du public propre à la SF et non d'une généreuse redistribution. Dans mon expérience personnelle d'éditeur, l'écart est encore plus faible et demeure à peu près entre un et trois pour ce qui est des auteurs français.

Voilà pour l'essentiel tout ce je puis répondre à la note deux fois citée de Dominique Warfa et à Roger Bozzetto qui se demande « si je suis en mesure de répondre en 1979 aux auteurs qui me sollicitent autre chose que ce qu'on leur répondait en 1967 »

.

La réponse est clairement oui. Je suis, les éditeurs de SF sont tout à fait en mesure de répondre en 1979 autrement qu'en 1967.

Et pourtant…

Et pourtant, la SF française, si elle n'est plus en crise, a des problèmes. J'en vois au moins deux qui perdurent depuis 1967 : celui de l'acceptation par le public d'une SF autochtone ; celui de la difficulté que semble éprouver une grande partie des auteurs à doter la SF française d'une identité forte, viable et acceptable par le public. Bien que ces problèmes soient très nettement distincts, ils œuvrent dans le même sens, guère rassurant.

Sur les responsabilités des auteurs, je ne m'étendrai pas ici, l'ayant déjà fait dans le numéro 4 de Futurs. Je remarquerai cependant qu'il est au moins une tendance dans la SF française qui a su pendant plus de vingt-cinq ans, de façon massive et continue, s'assurer une audience : celle, du reste diversifiée, qui paraît au Fleuve noir. Bien que je ne me sois pas livré à une estimation statistique, il me paraît vraisemblable que plus de la moitié de la production française de romans sur cette très longue période a paru au Fleuve noir et s'est vendue constamment à des tirages substantiellement plus élevés que ceux d'aucune autre collection, hormis celles de poche : ce tirage serait aujourd'hui un peu supérieur à 30 000 exemplaires. Un observateur étranger qui ne serait pas averti des subtilités de notre domaine et qui peut-être n'aurait pas le goût le plus raffiné pourrait valablement conclure que la SF française d'après 1950, c'est le Fleuve noir, et que le reste est accessoire. C'est une conclusion que j'avais tirée il y a longtemps avec l'aide de Gilles d'Argyre. Elle ne signifie pas qu'il ne faille désormais voir de salut que dans cette direction et d'avenir que dans cet exemple parfois frelaté, mais elle rappelle avec l'insistance têtue des faits que la plupart des lecteurs français réclament une action et une expression simples et musclées.

Il demeure que dès que l'on quitte cette planète du marketing (qui a su attirer récemment d'honorables talents), l'acceptation de la SF autochtone par le public se fait plus incertaine. Mais le public lui-même est-il bien seul en cause ? Mon expérience me permet d'en douter et de penser au moins que ses hésitations sont reconduites et amplifiées par deux médiateurs essentiels du livre : le libraire et le critique.

Il est certes dangereux de se livrer à propos de catégories aussi diverses à de hâtives généralisations. Mais on peut risquer quelques constatations.

Pour ce qui est d'abord des libraires, une expérience vieille maintenant de dix ans me conduit à penser qu'ils ne traitent pas globalement les auteurs français (ou non anglo-saxons) comme ils font des écrivains anglo-saxons. À cet égard, la statistique des retours est éclairante. Dès le mois de la mise en place, je constate, lorsqu'il s'agit d'auteurs français, des retours substantiellement plus importants. Cet écart s'affirme généralement les mois suivants. En d'autres termes, un auteur français — à de très rares exceptions près — a moins de chances de demeurer sur les rayons des librairies et donc d'être acheté que son équivalent anglo-saxon. Cette différence de traitement traduit certainement une hésitation du public. Mais — et c'est ce qui nous importe ici — elle l'amplifie et elle l'accélère.

Ce comportement des libraires n'est pas sans justifications. Il est remarquable à cet égard qu'il n'est apparu qu'à partir de 1974. Jusque-là, au moins selon mes observations, aucune différence n'était décelable. Or c'est depuis 1973 que le nombre des parutions s'est, dans notre domaine, démesurément enflé. Tout se passe comme si les libraires étant obligés de faire de la place pour accueillir les nouveautés, il leur arrivait d'opérer des choix arbitraires sur la seule origine de l'auteur. L'écrivain français devient ainsi insidieusement le travailleur immigré de la SF, dernier appelé, premier licencié.

Quelques éditeurs futés mais pas trop scrupuleux en ont tiré la conclusion qu'il convenait d'affubler des écrivains indigènes de pseudonymes anglo-saxons. Je ne sais si ce subterfuge est suivi d'effet.

Il va de soi que les libraires spécialisés, bien informés du contenu et de la valeur individuelle des livres qu'ils défendent, ont des politiques beaucoup plus nuancées, voire plus réalistes. Leur poids n'est cependant aujourd'hui pas suffisant pour renverser une tendance fort inquiétante puisqu'elle oblige l'éditeur à réduire le tirage initial d'un ouvrage autochtone et par conséquent à limiter sa diffusion et à élever son prix. Un cercle vicieux s'installe dont les effets pernicieux sont bien connus des éditeurs de littérature générale.

J'ajouterai — pour être honnête et pour faire écho à une remarque pertinente de Patrice Duvic — qu'un effet du même genre est décelable, bien qu'il soit moins prononcé, à l'endroit d'écrivains anglo-saxons réputés difficiles. Je ne vois là rien que de normal puisqu'il s'agit alors d'une sélection très fine, censée refléter la capacité d'absorption du public.

Porter un jugement sur le travail de la critique, dans la presse spécialisée et dans la presse dite générale, est un exercice encore plus périlleux puisqu'il est presque impossible de l'asseoir sur des statistiques. Une recherche universitaire en ce domaine serait la bienvenue. À défaut, je ne puis livrer ici que des impressions.

Une constatation encourageante, d'abord. Depuis 1967, ici aussi, la situation a bien changé. La SF a presque partout droit de cité et elle est généralement critiquée, de l'extrême droite à l'extrême gauche, par des journalistes compétents.

Mais c'est un fait plus inquiétant que sur ce large spectre, il est plus aisé d'obtenir des articles sur un ouvrage anglo-saxon que sur un livre français. Les épaisseurs relatives des dossiers de presse auxquels j'ai accès ne trompent pas. Comme les libraires, les critiques submergés opèrent des choix. Je ne fais ici que le constater sans décider de leur bien-fondé.

Une seconde indication qu'il est plus difficile de cerner et à propos de laquelle je revendique le droit à l'erreur, c'est que pour une partie de la critique, les critères adoptés ne sont visiblement pas les mêmes pour les œuvres anglo-saxonnes et pour les œuvres françaises. L'accent mis ici et là sur les considérants idéologiques de ces dernières, et parfois l'effet trop visible de relations de bon voisinage, contribuent à déconsidérer cette critique aux yeux du public et conduisent à des résultats diamétralement opposés à ceux qu'elle paraît souhaiter. Un aspect finalement marginal de la production française a si bien réussi à imposer une image — et guère plus — que cette image a fini par contaminer la presque totalité de cette production au point que la grande majorité du public l'écarte sans même l'examiner. Certains s'y sont taillés, sans grand risque personnel, bien au contraire, une réputation d'engagement et d'intransigeance. Dans les faits, ils me semblent avoir puissamment contribué à la pénétration de la SF anglo-saxonne et, si l'on ose dire, à l'expansion de l'impérialisme américain.

Il y a place, sans le moindre doute, pour des œuvres engagées et pour une critique idéologique. Mais le terrorisme, même purement intellectuel, a généralement pour effet le renforcement de la répression, et la marginalisation puis l'exclusion des valeurs qu'il prétend servir. En radicalisant les positions, il appauvrit le champ des possibles. Jusque dans le domaine de la SF, il est dangereux de se couper des masses, en l'occurrence celle des lecteurs. Cela conduit d'ordinaire à l'avènement de la médiocrité.

Au-delà de son effet sur le public, cette critique a un effet tout aussi contestable sur les auteurs et surtout sur les jeunes auteurs. Elle les conduit à privilégier des modes d'expression désormais stéréotypés et par conséquent sclérosés avant que d'être, parce que c'est principalement, sinon seulement, d'œuvres aussi marquées qu'ils entendent parler et dont ils présument donc imprudemment du succès. En d'autres temps et pour des raisons similaires, tout le monde (hors de notre domaine) se croyait tenu d'écrire façon Nouveau Roman. On ne peut pas dire qu'il ait fait florès pour autant, et finalement le niveau du roman français semble avoir globalement régressé. Il y a sans doute d'autres explications.

Que faire ?

Une analyse qui ne conduirait qu'à des exhortations n'apporterait (et encore) que des satisfactions purement morales. Je ne parviens pas tout à fait à m'en dispenser.

Je crois que face au reflux qui menace, il est, dans l'intérêt à long terme de la SF française, du devoir des éditeurs de se montrer à la fois accueillants et sélectifs. Il est aujourd'hui aisé de démarrer une collection, puis de la gonfler démesurément. Jusqu'au moment des comptes. L'inflation a gagné aussi notre domaine : il n'est pas raisonnable de penser que plus de trois cents titres chaque année puissent trouver un public. À ce jeu insensé, il est prévisible que tous perdront et que les premières et principales victimes seront les auteurs français et parmi eux les nouveaux venus quel que soit leur talent.

Face à cette marée, qu'il me soit permis de souhaiter de la part des lecteurs un peu plus de curiosité. Peut-être pourraient-ils, dans un monde idéal, faire davantage confiance aux éditeurs, point si nombreux, dont ils ont suivi l'essentiel du travail pendant des années, lorsque ces éditeurs leur proposent de l'inédit au sens fort du terme. J'ai assisté dans ma propre collection — et avec un relatif regret — à l'avènement du vedettariat, non pas celui imposé par l'éditeur (qui en a moins les moyens qu'on le croit souvent), mais celui provoqué par une demande insistante sur quelques noms, toujours les mêmes. Au point que certains de mes confrères, nés astucieux, n'hésitent pas à repêcher dans ma corbeille à papier des œuvres mineures, pour ne pas dire pis, signées de tel “grand nom” à la gloire duquel ils ont peu contribué. Comme eux et peut-être mieux qu'eux, je connais les recettes de la rentabilité. Mais je n'aime pas la cuisine réchauffée qui désappointe le gourmet.

Je place de grands espoirs, dans notre domaine comme dans d'autres, dans le développement de librairies ou de rayons spécialisés. Si la SF peut échapper à la massification qui la ramènerait au rang d'un genre d'évasion stéréotypé, pasteurisé et banalisé, c'est à eux qu'elle le devra.

Je souhaite aussi que les critiques prennent le sens le plus aigu possible de leurs responsabilités dans l'information du public et dans le devenir du domaine. En ce sens-là seulement, la critique devient une activité créatrice et cesse d'être une assez vaine distributrice de bons points. J'espère enfin que les organisateurs de prix et autres décerneurs de décorations comprendront vite qu'il n'est pas raisonnable de délivrer plus ou moins hâtivement chaque année quatre ou cinq “distinctions”. Il faut qu'ils sachent, s'ils ne s'en doutent, que cette inflation aussi a entraîné une dévalorisation générale et qu'aucun prix actuel n'est plus crédible. Il y a place en France dans le domaine de la SF pour un prix, peut-être divisé en deux sections, l'une française, l'autre étrangère, pas pour une ribambelle de comités.

Sur un terrain plus concret, je crois surtout à la nécessité absolue, pour animer notre domaine et pour accueillir et encourager de nouveaux auteurs, de revues. À cet égard, l'année 1979 a finalement été désolante : elle a vu disparaître pour des raisons variées Futurs, Univers au moins sous sa forme passée, et chanceler Fiction. Heureusement, quelques projets crédibles s'annoncent. Parmi eux, je me permettrai de citer celui que j'ai en chantier avec Daniel Riche et qui verra le jour au printemps 1980. Je m'y consacrerai avec ma ténacité habituelle.

Créer une revue dont on sait par avance le tirage limité est une opération hasardeuse. Mais je la crois indispensable.

Et au risque de défier le destin et les dieux jaloux, je dirai que j'espère bien, dans dix ans,(3) grâce à elle et dans ses pages, expliquer comment auront été surmontées les difficultés des auteurs français en ce début des années 80, pronostiquer les problèmes à venir pour les années 90 et leur suggérer des solutions.

PS : À me relire, je me rends compte que j'ai trouvé dans ces pages le moyen le plus expéditif de perdre les quelques amis qui me restent. Du moins aurai-je peut-être, comme en 1967, réussi à ouvrir un débat.

- Assez bizarrement, Warfa cite dans un texte ronéoté la NRF, Esprit, les Temps modernes et l'Express : il semble ignorer que les tirages des trois premières revues sont comparables ou inférieurs à ceux de Fiction et que l'hebdomadaire cité n'a jamais publié à ma connaissance de texte littéraire sinon des best-sellers en pré-publication.↑

- Dans une collection au moins, hélas, les délais sont souvent beaucoup plus longs. L'animateur du présent volume plaide coupable. Il a la faiblesse de lire lui-même, et de A jusqu'à Z, tous les manuscrits qu'il reçoit. Note de Jacques Goimard.↑

- Orbites sortira en février 1982 et n'aura que quatre numéros trimestriels. — Note de Quarante-Deux.↑